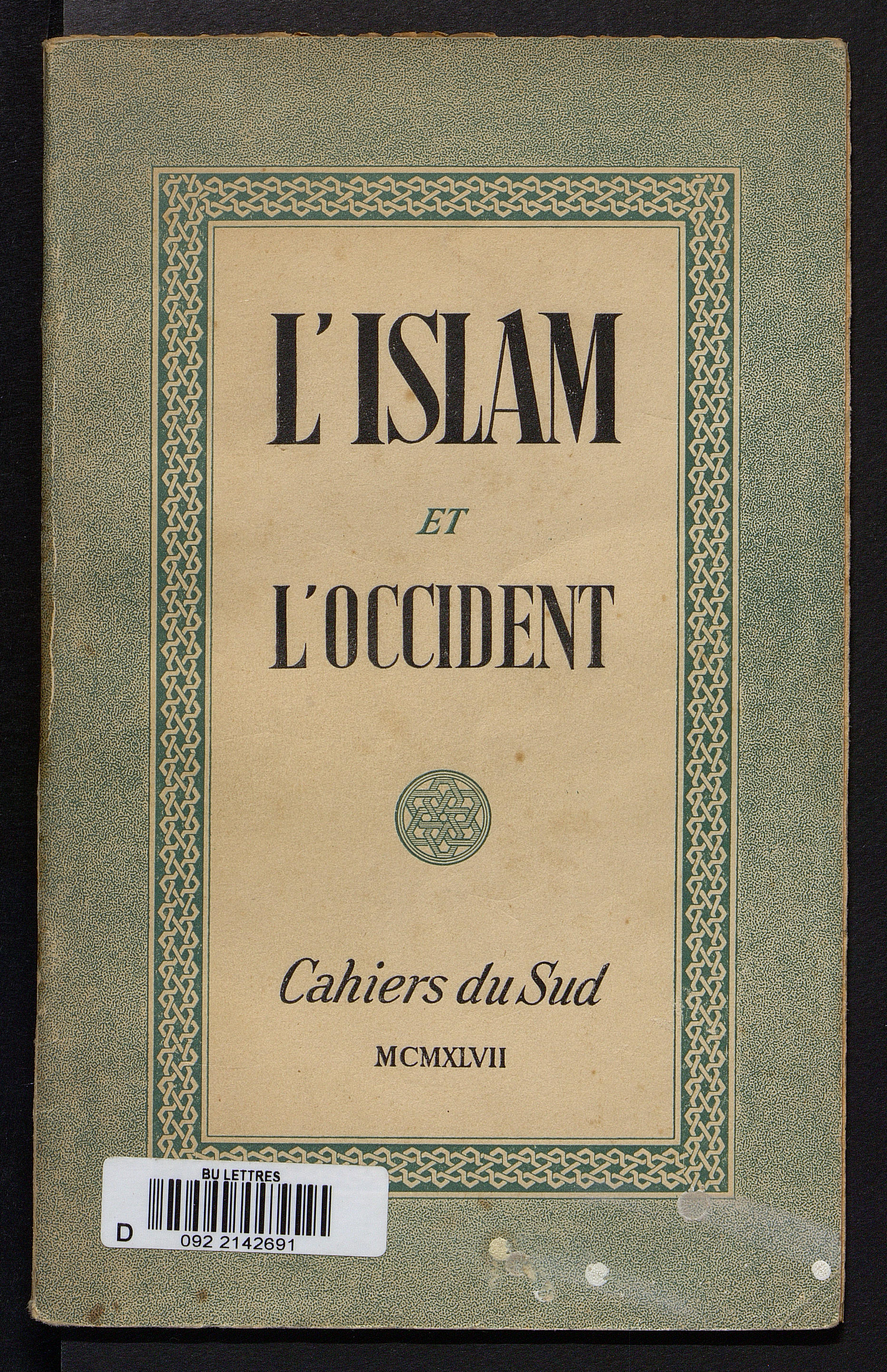

L'Islam et l'Occident

Classe

Type

Titre

Contributeur(s)

Editeur(s)

Lieu de production

Date

Langue(s)

Sujet(s)

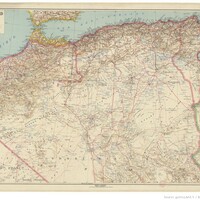

Couverture spatiale

Format

Importance matérielle

Est une partie de

Est une version de

Provenance

Source

Cote

Identique à

Droits

Identifiant pérenne

Source(s) utilisée(s)

Description

Table des matières

Jean Ballard : Préface. –

Première Partie : Positions :

Louis Massignon : Situation internationale de l'Islam ; Cheikh Abu el Razek : Déclaration ; Carlo Suarès : Regards d'Alexandrie ; François Bonjean : Quelques causes d'incompréhension entre l'Islam et l'Occident ; M. H. Haekal : Les causes d'incompréhension entre l'Europe et les Musulmans et les moyens d'y remédier ; René Guénon : Sayful Islam. –

Deuxième Partie : Influences et échanges :

Asin Palacios : Contacts de la spiritualité musulmane et de la spiritualité chrétienne ; P.-G. Théry : Conversations à Marrakech ; Charles Sallefranque : Périples de l'amour en Orient et en Occident ; Henri Pérès : La poésie arabe d'Andalousie ; Georges-Albert Astre : Un précurseur de la sociologie au XIVe siècle : Ibn Khaldoun. -

Troisième Partie : Vues sur l'islam et le monde musulman :

René Guenon : L'ésotérisme islamique ; Louis Massignon : L'arabe, langue liturgique ; Philippe Guiberteau : Islam, Occident, Chrétienté ; Georges Marçais : L'Église et la Mosquée ; François Bonjean : Culture occidentale et culture musulmane ; G.-H. Bousquet : Évolution juridique des populations musulmanes ; Daniel Valdaran : La nouvelle élite musulmane en Afrique du Nord ; H. H. Benabed : La condition de la femme musulmane ; Henri Bosco : Chella. -

Quatrième Partie : Arts et lettres en islam :

Taha Hussein : Tendances religieuses de la littérature égyptienne d'aujourd'hui ; Tewfik el IIakim : Les lettres arabes à travers ce dernier quart de siècle ; Saadeddine Bencheneb : La littérature arabe contemporaine en Afrique du Nord ; Henri Massé : La littérature persane d'aujourd'hui ; Jean Hytier : Vie et mort de la tragédie religieuse persane ; Rachid Bencheneb : Aspects du théâtre arabe en Algérie ; Pierre Féline : Arts maghrébins ; Dr Faraj : Les médecins musulmans d'Andalousie et le serment d'Hippocrate. -

Cinquième Partie : Textes arabes :

Omar Ibn al Faridh : La grande Taiya ; Poèmes mystiques ; Mawlana Jalaladdin ar Roumi : Quatrains ; Azrz Mahmoud Hudai : A la vue des roses ; Sidi Abou Madyan : Poèmes, et A travers la littérature mystique ; Mostapha Lachraf : Poésie du Sud, et Le jeu de la bouqala, et Petits poèmes d'Alger ; Si Thami al Mdaghri : Les buveurs, et Histoire de Drima ; Ahmed Sefrioui : La porte enluminée ; Bishr Farès : La barque. -

Sixième Partie : Témoignages sur l'islam :

Gabriel Audisio : D'homme à homme ; Emile Dermenghem : Notes sur les valeurs permanentes et actuelles de la civilisation musulmane

Ressources liées

Filtrer par propriété

| Titre | Libellé alternatif | Classe |

|---|---|---|

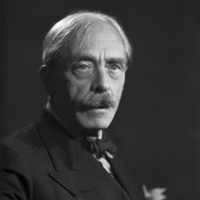

| Dermenghem, Émile (1892-1971) | Relations | Personne |