Un rameau de la nuit

Classe

Forme de l'oeuvre (au sens FRBR)

Titre

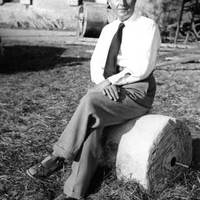

Créateur(s)

Date de création originale

Langue(s)

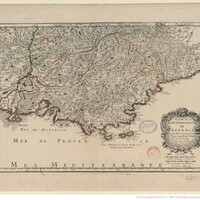

Couverture spatiale

Identique à

Identifiant pérenne

Source(s) utilisée(s)

Description

Or cet être était là ; et, n’en pouvant trouver le nom ni définir la nature secrète, je me contentais de la paix nocturne. Dans cette paix, l’être circulait, du sommet des collines jusqu’aux paisibles étendues de la campagne. » (p. 142-sq). Dumontel, sans être présent physiquement, est donc le personnage principal d’« Un rameau de la nuit ». Dans sa quête initiatique, Meyrel cède à la « tentation d’avoir deux âmes […] d’être un autre — pour être moi » (page 224). S’il consent à se laisser posséder par l’âme de Dumontel, il se laisse aussi posséder par l’ombre, l’être de la terre particulièrement fort à Loselée décrit par Dumontel dans son agenda : « par moments, dit-il, je ne suis plus moi, je deviens une informe créature, fondue elle-même à ces bois, à ces collines, à ces eaux qui serpentent sous la terre ; […]. Je ne suis plus moi, je ne suis que l’être… » (page 378). Frédéric comme Bernard sont tentés par la Nature et ses sortilèges, par les puissances obscures de la terre qui peuvent leur faire perdre leur identité humaine, par « cette ivresse immense et ininterrompue où l’on s’épanouit à se sentir uni aux mouvements du monde dont on perçoit les vibrations, dont on épouse les métamorphoses, où l’on n’a plus rien de soi-même qui n’aspire et n’expire à la cadence lente de l’onde universelle » (page 380).

Mais c’est le Géneval où de ce drame vit le dernier témoin : Elzéar.

Où irais-je, si je ne vais, un jour (demain peut-être), le retrouver à vêpres dans l’église sombre où il allumait, sur l’autel, avec tant de ferveur deux pauvres cierges, au temps de la tentation ?

« La plus belle église du monde »

Je me souviens.

Oui, c’est bien là qu’il faut que j’aille… » (page 410).

Cet amour implique ceci : il faut que nous ayons des interdits pour nous connaître nous-mêmes, pour connaître une partie mystérieuse de nous… Nous avons tous des autres en nous. Des quantités de personnalités superposées gisent et meurent en nous. Seuls des évènements violents, imprévus font appel à ses couches inférieures. » (Henri Bosco, Entretien avec Jean-Pierre Cauvin du 8 octobre 1962, dans Jean-Pierre Cauvin, « Henri Bosco et la poétique du sacré », pages 238-239).

Il vient de toi aussi, mais le connaissais-tu ? N’est-il pas l’étranger ? » (pages 39-40). Et un second qui prend encore davantage le ton d’un avertissement : « Ô Semblable, tu es moi… Crains un invisible démon.

Il nous tend le miroir qui fascine et captive…

Ah ! je sens que tu cèdes : te voilà pris et tu m’as quitté. Déjà tu me regardes : c’est toi et je me reconnais » (page 45). Ces réflexions sur le double en soi, où se retrouve encore le miroir comme source d’ensorcellement, trouvent leur origine dans l’Ennéade IV, 2, « De l’essence de l’âme » ou l’Ennéade, II, 3, « De l’influence des astres » : « Chaque être est double, il est un composé d’âme et de corps, et il est un moi » (Ennéades, 2.3.9, dans la traduction d’Emile Bréhier, Les Belles Lettres, 1924, page 36). De la fascination plotinienne du double, Henri Bosco tire l’idée chère que celui qui nous possède c’est nous-même : « Cette prise de possession d’une âme par une autre âme, c’est nous-mêmes, qui l’accomplissons sur nous-mêmes. L’inconnu qui sommeille en nous s’éveille, […] Comme il ne nous ressemble pas, il est l’autre — mais l’autre c’est nous. » (Henri Bosco, « Notes » à l’article d’A. Duguet-Huguier, « A la recherche d’Henri Bosco, Cahiers du Sud, numéro 45, novembre 1957, page 443). « Un Rameau de la nuit » est donc le roman de l’autre que l’on porte en soi, et de la nécessaire réconciliation du même et de l’autre selon le mot final des Ennéades mis en exergue d’« Un rameau de la nuit » : « Fuir seul vers lui seul. » (Ennéade IV, 9, 11).

Résumé

Table des matières

I. Une simple halte

II. - L'Altaïr

III. - Rencontres

IV. - Loselée

V. - Ce noir feuillage...

VI. - Son ombre

VII. - Le messager

Collections

Relation(s)

Le thème du double et de l’opposition entre l’homme et le « double nocturne » est une obsession d’Henri Bosco qui se retrouve dans « L’Antiquaire » et « Le Récif », qui racontent également un cheminement du protagoniste vers la nuit dans un mouvement de descente où il risque de se perdre, descente au terme de laquelle il remonte au grand jour transformé, clarifié, généralement en empruntant la voie vers Dieu. « Un rameau de la nuit », puis « L’Antiquaire » sont deux romans d’initiation aux intrigues complexes, qui plongent dans l’obscurité de l’âme humaine au risque de l’existence de Meyrel et Baroudiel. Ils sont confrontés aux puissances de la terre, aux aspirations dionysiaques, jusqu’aux confins de la folie. Après avoir l’accent sur ces noirceurs, Henri Bosco se tournera dans l’écriture vers le doux refuge de l’autobiographie romancée dans le cycle des « Souvenirs ».

Le thème du dédoublement est au-delà de la théorie orphique de la métempsychose est particulièrement développé dans le cycle de Hyacinthe, où l’âme de Hyacinthe subit une véritable « transfusion des âmes » (« Hyacinthe », Gallimard, 1961, page 87) et est retirée de son corps par le magicien Cyprien.

"Un rameau de la nuit" est dédié « à Jean Orieux et à la mémoire de J-C. Mardrus ».

Ressources liées

Filtrer par propriété

| Titre | Libellé alternatif | Classe |

|---|---|---|

"Notes pour le livre" "Notes pour le livre" |

Texte |

| Titre | Libellé alternatif | Classe |

|---|---|---|

| Le Récif | Description | work |