Istrati, Panaït (1884-1935)

Classe

Forme retenue

Autres formes du nom

Identifiant de la personne dans un référentiel externe

Nom de famille

Prénom(s)

Langue

Nationalité

Genre

Identifiant pérenne

Date de naissance

Date de mort

Lieu de naissance

Lieu de décès

Portrait, représentation de la personne

Site web de ou sur la personne décrite

Publications

Conjoint de la personne décrite

Source(s) utilisée(s)

Reprendre la forme retenue

Description

Cela lui vaut de violentes polémiques, la gauche française le considérant comme un traître, tandis que de l'autre côté, les milieux réactionnaires roumains l'attaquent pour sa dénonciation du gouvernement roumain notamment après le massacre des mineurs de Lupeni.

Collections

Relation(s)

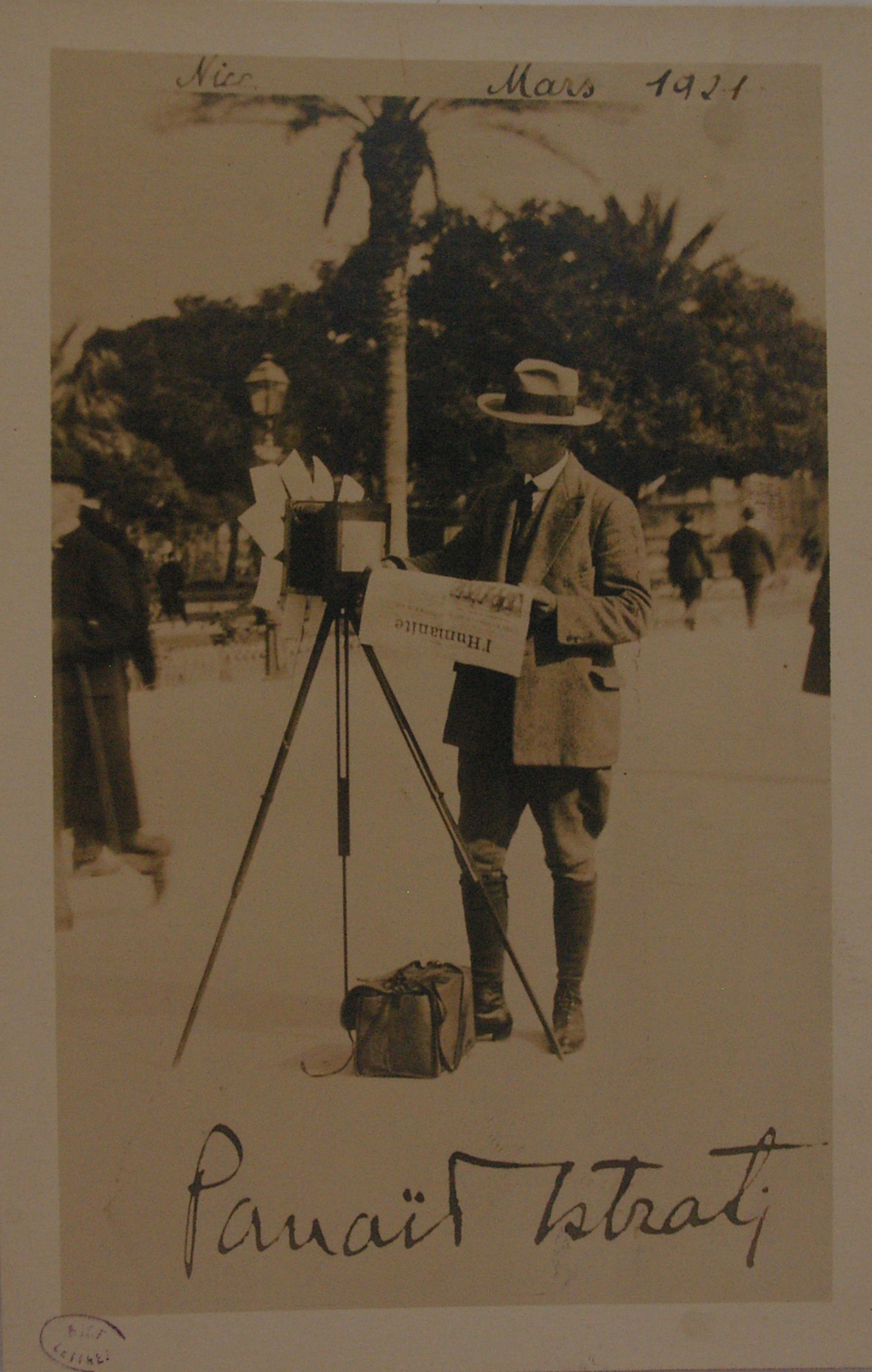

C’est au sanatorium de Sylvana-sur-Lausanne où est en soins au début de l’année 1919 que Panaït Istrati découvre les œuvres de Romain Rolland, sur les recommandations de José Jéhouda. Il lit toute son œuvre à Genève où il gagne difficilement sa vie après être sorti du sanatorium : « Ce n’était pas un écrivain, ce n’était pas un littératurier […] mais un frère aîné qui me montrait comment était la vie […] Son œuvre m’a aidé à revenir à la vie, à regagner la force pour résister aux vicissitudes de l’existence ». Apprenant que Romain Rolland doit séjourner à l’hôtel Victoria d’Interlaken, Panaït Istrati lui y expédie une première lettre de vingt pages datée du 20 août 1919, qui ne trouve malheureusement pas son destinataire. En mai 1920, Panaït Istrati quitte la Suisse pour Paris, puis Nice en automne. Sans espoir de ressources il écrit une confession destinée à Romain Rolland intitulée « Dernières paroles » avant de tenter de se suicider dans le Jardin Albert Ier le 3 janvier 1921. Il remet ce texte à Romain Rolland lors de leur première rencontre le 25 octobre 1922. Entre temps, la lettre du 20 août 1919 adressée à Romain Rolland et une lettre ouverte au journal « L’Humanité », retrouvées dans les affaires du suicidé sont envoyées « L’Humanité » ; le journaliste Fernand Desprès qui identifie immédiatement Istrati à un « Gorki roumain », écrit à Romain Rolland, qui répond à Panaït Istrati le 15 mars 1921. Dans cette nouvelle correspondance, il est question de littérature, Romain Rolland encourageant Panaït Istrati à écrire ses souvenirs. Panaït Istrati envoie à Romain Rolland un premier texte « Une rencontre » écrit le 26 mars 1921, puis « Pendant la traversée » en avril 1921. La correspondance est abondante et le 4 septembre 1922, Panaït Istrati, après s’être isolé à l’Hautil-sur-Treuil, envoie à Romain Rolland un manuscrit de 406 pages, comprenant les récits qui paraîtront sous les titres « Oncle Anghel », « Sotirn », « Kir Nicolas » et « Mikhaïl », et Romain Rolland l’invite à venir le rencontrer : Panaït Istrati part pour Villeneuve en Suisse où il va séjourner 15 jours et ils se rencontrent pour la première fois le 25 octobre 1922. Les deux écrivains se retrouvent dans leur passion, ce principe énergétique qui anime l’œuvre et la pensée de Romain Rolland, le « grand souffle », l’« âme cosmique », le « contact de l’éternel » comme le définit Romain Rolland dans sa première lettre à Panaït Istrati, et leur relation sera celle de l’écrivain cherchant à naître (Panaït Istrati) envers un maître en écriture, Romain Rolland remettant Istrati dans le cap de la littérature lorsque la passion et le tumulte affectif d’Istrati débordent : «Je ne cherche pas les affections ( «tempi passati») ... Je cherche les œuvres. Je n'attends pas de vous des lettres exaltées, j'attends de vous des œuvres. » (Romain Rolland, lettre du 18 janvier 1922). Elogieux sur les œuvres qu’Istrati lui soumet, « Kyra Kyralina, c’est formidable » (1922), « Avanti, Zograffi » (1924), « Nerrantsoula, admirable ! » (1927), « Les Chardons du Baragan, c’est magnifique… c’est une œuvre définitive » (1928), « Méditerranée. C’est l’un de vos meilleurs livres » (1934), Romain Rolland y cherche et débusque néanmoins les faiblesses ; il corrige les fautes de français de Panaït Istrati ; et par ailleurs, il le présente à ses amis Léon Bazalgette, Jacques Robertfrance, Pierre-Jean Jouve ou Jean-Richard Bloch, le recommande auprès de Maxime Gorki, Stefan Zweig, Mahatma Gandhi, H. G. Welles ou Rabindranath Tagore ; il suit le destin public de l’œuvre, les relations avec les éditeurs (avances, contrats, tirages, diffusions…).

Leur littérature est également marquée par leur projet de transformation de l’homme, par le socialisme, mais c’est aussi ce qui les séparera partiellement : si Panaït Istrati s’enflamme d’abord passionnément pour l’URSS puis après son voyage dénonce de manière radicale le système soviétique dans « Vers l’autre flamme », Romain Rolland adopte une approche prudente et évolue progressivement vers une défense inconditionnelle de l’URSS. A l’inverse de leur relation en littérature, en politique, c’est Istrati qui fournit les informations et précisions, qui cherche la voie rationnelle, étayée d’une expérience directe, contrairement à Rolland qui n’a qu’une connaissance livresque, prise dans une vision humaniste, qui lors de son voyage à Moscou ne fera que la visite officielle alors que Panaït Istrati a gardé son indépendance, a parcouru des milliers de kilomètres et est entré en contact avec les populations. Cela entraîne une vive discussion entre les deux amis sur la nature véritable du système soviétique : Romain Rolland tente de convaincre Panaït Istrati de ne pas écrire « Vers l’autre flamme », et si pour un temps Istrati se laisse convaincre, il en ressent néanmoins moralement le besoin impérieux. Romain Rolland se ferme de plus en plus, exhorte Istrati à ne pas publier et ainsi leur relation se brise : dans la querelle publique déclenchée par la publication de « Vers l’autre flamme » en 1929, si Romain Rolland n’intervient pas et ne s’exprime pas, il cesse sa correspondance privée avec Panaït Istrati, qui publie après 4 ans, une lettre à Romain Rolland dans « Les Nouvelles littéraires » du 2 septembre 1933, à laquelle Romain Rolland répond en privé, ce qui relance leur correspondance jusqu’à la mort de Panaït Istrati en 1935. Après sa mort, en 1938, à l'occasion d'une interview accordée à Vezelay, il prend sa défense : « Il n'a trahi personne. On a eu tort de vouloir le ranger sous une étiquette. On le condamnait ainsi à ne le voir que sous un seul de ses aspects [...] il a manqué d'amis fidèles, capables par leur affection de lui donner le réconfort dont il avait besoin » (Marcel Tetu, « Entretiens avec Romain Rolland », dans « Europe », numéro 119-120, novembre-décembre 1955).

Ressources liées

Filtrer par propriété

| Titre | Libellé alternatif | Classe |

|---|---|---|

Mikhaïl Mikhaïl |

Créateur(s) | Texte |

Codine Codine |

Créateur(s) | Texte |

Kyra Kyralina Kyra Kyralina |

Créateur(s) | Texte |

Le refrain de la fosse : Nerrantsoula Le refrain de la fosse : Nerrantsoula |

Créateur(s) | Texte |

Les chardons du Baragan Les chardons du Baragan |

Créateur(s) | Texte |

Oncle Anghel Oncle Anghel |

Créateur(s) | Texte |

Présentation des Haïdoucs Présentation des Haïdoucs |

Créateur(s) | Texte |

Domnitza de Snagov Domnitza de Snagov |

Créateur(s) | Texte |

Méditerranée : coucher du soleil Méditerranée : coucher du soleil |

Créateur(s) | Texte |

Méditerranée : lever du soleil Méditerranée : lever du soleil |

Créateur(s) | Texte |

Mes départs : (pages autobiographiques) Mes départs : (pages autobiographiques) |

Créateur(s) | Texte |

Tsatsa-Minnka Tsatsa-Minnka |

Créateur(s) | Texte |

Le bureau de placement Le bureau de placement |

Créateur(s) | Texte |

| Titre | Libellé alternatif | Classe |

|---|---|---|

Nice (Alpes-Maritimes) Nice (Alpes-Maritimes) |

Relations | Lieu |

Alexandrie (Égypte) Alexandrie (Égypte) |

Relations | Lieu |

Panaït Istrati photographe Panaït Istrati photographe |

Collection |