« Le Sanglier » est publié en 1932 par Gallimard et est considéré comme le « premier vrai roman » d’Henri Bosco, après les « exercices de style » (« Henri Bosco par lui-même », novembre 1972), les « romans à la mode du temps » et « fantaisies lampédouziennes » (Henri Bosco, lettre à Noël Vesper du 27 décembre 1932, page 49) que sont « Pierre Lampédouze » (1924), « Irénée » (1928) et « Le Quartier de sagesse » (1929). Henri Bosco en commence l’écriture à Naples en novembre 1929, et le récit est achevé à Lourmarin en mai 1931 selon le texte imprimé, ou à « Paris le dimanche 21 juin 1931 » selon le manuscrit. Sa genèse et sa rédaction se situe entre les années napolitaines de 1920 à 1930 et l’installation au Maroc en 1931, donc dans une période charnière dans la vie d’Henri Bosco, également marquée par l’influence de son épouse, Madeleine, comme il le raconte en 1957 : « - eh bien ! cela se fit sous l’influence que voici. Il se trouva que je me mariai à vers l’époque dont vous parlez. Ma femme sut me comprendre mieux que moi-même. « Cette nature cabriolante n’est pas la vôtre me dit-elle. Elle devina que j’avais autre chose à exprimer que les ironies de Pierre Lampédouze : le message de ce monde magnétique où nous vivons tous, la recherche du spirituel, des moyens de communiquer avec le divin… » (Gabriel d’Aubarède, « Rencontre avec Henri Bosco », dans « Les Nouvelles littéraires », 14 mars 9157, page 1, cité par Lionel Poitras, pages 93-94). C’est donc l’époque d’une double révélation, celle de sa « nature profonde de romancier » et celle de son accord avec le « climat pastoral, religieux et tragique » (« Le Sanglier », Gallimard, 1932, page 51) du Lubéron, climat qui « l’aurait lavé, nettoyé de toutes influences antérieures, romantisme et cubisme » (Christian Morzewski).

« Premier vrai roman », « Le Sanglier » porte déjà le matériau romanesque des œuvres à venir : la structure joue déjà des récits enchâssés, avec l’interruption à quatre reprises du récit par la lecture d’un manuscrit de Maurice Barral, ami du narrateur M. René, contant les aventures mexicaines d’un brigand. L’intrigue met en valeur les échanges entre la maison et le milieu naturel, deux habitats caractérisés par leur valeurs de refuge/piège, hospitalité/hostilité, les Ramades devenant perméables à l’irruption du désordre sauvage, tandis que la montagne accueille le narrateur pour une nuit d’extase cosmique ; le cadre comprend les éléments scénographiques de la lampe, du livre (le carnet de notes du narrateur, le manuscrit de Barral, le « livre bleu » de Marie-Claire), ainsi que de la nuit et de l’orage. Dans les personnages, outre M. Firmin qui correspond à l’archétype repris par Henri Bosco dans ses récits suivants du compagnon sauvage et héros agissant, deux personnages se partagent le rôle de la rustique servante, Titoune et Marie-Claire, qui est en outre le visage de la féminité, de la pureté et de la lumière, dont le triomphe est assuré par son sacrifice final. Ces deux personnages de Firmin et Marie-Claire marqueront puissamment Henri Bosco comme il l’indique dans une lettre à Gabriel Audisio le 28 janvier 1933 : « Il y a des moments où j'ai envie de recommencer le Sanglier rien que pour revoir encore Firmin et Marie-Claire. J'ai mis dans ces deux êtres ce que j'ai rêvé de mieux en ce monde. Pauvre petite, tout de même ! ... » Face à Marie-Claire, apparaît le double inversé, la fille en noir, le négatif : alors qu’il aime Marie-Claire, M. René tente de secourir la fille en noir, qui veut sa perte, irrésistiblement fasciné autant que répugné. Au dédoublement féminin, répond le dédoublement du narrateur, saisi au moment décisif d’un irrépressible désir de partir dans la montagne qu’il attribue à un « double » : « cet étrange dédoublement fut si net que j’eus la sensation d’être deux » (page 140).

Le narrateur est porté vers cette aventure, alors même que comme tous les protagonistes principaux des récits d’Henri Bosco, et contrairement au double Firmin, ce personnage est avant tout un rêveur. L’attente et la rêverie sont ces deux principales caractéristiques qui vont être contredites par ce dédoublement : pris dans les agissements ambigus de Firmin, de Marie-Claire et des Caraques, M. René adopte la position de l’attente complète et de la vigilance accrue : « Attendre était devenu mon occupation principale » (page 107), « Il ne s’agissait pas de conjecturer, mais d’attendre. Il fallait avoir l’air de se laisser jouer, de façon à rester plus attentivement attentif » (page 62), « Je me refusai à penser quoi que ce fût sur ce que j’avais découvert : j’attendais. » (page 102). Cette position consiste à ne pas forcer le cours des choses, et respecter le mystère : « [Au] lieu de chercher des raisons aux évènements qui s’accomplissaient sous mes yeux, au lieu même de m’en écarter, ce qui eût été sage, je restais enfoncé en eux, corps et âme, sans espérer à leur sujet une autre explication que celle qu’ils me donneraient eux-mêmes, […] » (page 118). Les Ramades sont ainsi un « poste pour la rêverie » (page 134), activité mentale hautement créatrice, ouverte à l’affectivité, la sensibilité, les forces subconscientes ; le rêve éveillé est porteur du jaillissement visionnaire et de l’unité merveilleuse du monde. Il ne s’agit pas d’éclairer logiquement depuis l’extérieur, mais de suivre les sentiers de montagne accessibles uniquement par la rêverie, pour que « le sens des évènements d’où je sortais à peine se déposerait peu à peu et de lui-même, au fond de moi » (page 122). Dans la rêverie de M. René, la contemplation est dynamisée par l’imagination se portant sur les vies secrètes du monde sensible : « Depuis plusieurs années j’avais rêvé éperdument devant cette forte montagne où le moindre rocher, le moindre creux, la moindre caverne, couvre, cache, implique, contient le surnaturel. Et je l’aimais » (page 188), des rêves immenses : « Sans doute, étant debout (et peut-être éveillé) avais-je rêvé trop vivement » (page 21), où se fait la symbiose entre le monde de la matière et de l’âme.

« Le Sanglier » fait appel comme les récits suivants d’Henri Bosco au mystère, la présence du monde spirituel au cœur du monde matériel, comme le définissait Plotin, où l’être profond des choses se manifeste sous des formes qui ont des qualités sensibles et où « chaque âme est et devient ce qu’elle contemple » (Plotin, « Ennéade », IV, Traité 3, Chapitre 8, ligne 15) : ainsi dès son arrivée dans le Lubéron, M. René sent que « la montagne où j’étais accroché avait fait bande à part » (page 28). Le contemplateur est envahi d’une présence inconnue, d’une force sans nom venant des puissances des ténèbres, il est pris dans l’emprise surnaturelle : « j’étais trop près de la montagne. […] Je reposais sur son terrain, je lui appartenais » (page 123). Comme l’analyse Gabriel Germain dans son article « La Consécration du goût » paru le 22 décembre 1945 dans « Combat » : « Le Sanglier (1932) marque, dans les romans d’Henri Bosco, la première apparition des thèmes qui prendront de plus en plus d’ampleur : les bêtes sauvages, incarnation des puissances du sol, les hommes que l'instinct fait semblables à elles dans le crime ou le dévouement total, et jusqu'aux orages suspendus sur les forêts du Luberon. La Provence de la montagne devient un personnage essentiel, secret, pudique et fier. » Et ainsi, la montagne du Lubéron est bien un être vivant : « La nuit était lourde. On suffoquait. A deux cents mètres à peine, le Lubéron, qui avait engouffré dans les profondeurs de ses flancs, depuis le début de l’été, d’énormes cargaisons de chaleur, dégageait maintenant, sous l’influence de la nuit, une odeur animale. Cela suait de ses hanches à travers des toisons de genévriers et de ronces. Ce grand corps, gonflé de ténèbres, barbelé de houx, exhalait des senteurs de bête » (pages 14-15). Le Lubéron n’est plus seulement une masse de pierre, c’est un être qui fait peur, qui fascine et attire, et dont la fille en noir est une émanation, « bête de pierre » (page 77) du Luberon et bête de chair de la fille en noir sont les forces démoniaques et négatives de l’ombre et des forces chtoniennes. A ces forces négatives, s’oppose l’autre force chtonienne, mais positive et roborative, source de vie, symbole de la terre en tant que matrice primordiale, le sanglier : il est chargé de l’initiation du narrateur en l’entraînant à la rencontre de l’Autre, de l’ombre cachée, la part maudite et animale du Lubéron mais aussi la sienne ; et ce symbole de la force vitale et de la liberté est l’allié contre les forces obscures que représentent la « fille en noir » et les Caraques. Tout part de la puissance mystérieuse du Luberon : « J'ai vu pendant des années le Lubéron. (C'est une grosse masse magnétique qui forcément vous dit quelque chose). Je ne savais pas ce qu'elle me disait. Ça ne parle pas en clair, les montagnes. Mais ça parle. Si on n'entend pas le sens des mots on perçoit le ton. C'est grave, lent, fort, religieux et, à mon sens, profondément humain. J'emmagasine donc pendant dix ans cette espèce de charge électrique, de poésie végétale et minérale, une énorme provision qui change forcément mon tonus vital. Je trépide moins et je commence à comprendre que je suis fait plutôt pour rester sans bouger à contempler les choses que pour faire des cabrioles sur leur dos. Et voilà pour les origines. […]

Donc : la montagne et la peur. Mais ça n’est pas la montagne qui me fait peur. C'est : la maison, et hors de la maison, ce qui n'a pas de nom - ce vague affreux. Si j'en tire des êtres, c'est pour mettre un terme à ma peur. » (Henri Bosco, Lettre à Gabriel Audisio du 28 janvier 1933 ; et ainsi : « Un jour, j’ai subi la révélation de ce pays-là. Je l’ai vu, soudain, par le dedans. » (Entretien avec Jean-Pierre Cauvin du 7 octobre 1962, cité dans J.-P. Cauvin, « Henri Bosco et la poétique du sacré, page 233)

Si le récit fait preuve d’un certain réalisme topographique et toponymique, l’arrivée de M. René se faisant en gare de Cadenet, les toits de Lourmarin apparaissant dans le paysage depuis Les Ramades, ou le récit citant le vallon des Cavaliers, le torrent de l’Ayguebrun, la chapelle de Saint-Symphorien ou le château de Buoux, le Luberon est donc avant tout un « pays intérieur » et une « Provence imaginaire », un site moral et une « position de l’esprit ». « Le Sanglier » c’est l’émergence de la « montagne intérieure », selon le mot de Claude Girault, et de la « forme sans éclat où tout se passe dedans » (Henri Bosco, Lettre à Gabriel Audisio 28 janvier 1933). Et c’est bien ce qu’Henri Bosco raconte à son ami Noël Vesper, Lourmarinois lui aussi « Je suis sûr que tu l’aimeras. J’ai cherché du nouveau, et, je crois, trouvé ma voie qui est celle de l’expression très sobre, très pure, très condensée, du mystère, par le moyen de figures familières de notre pays. » (Lettre à Noël Vesper du 5 octobre 1932, page 48).

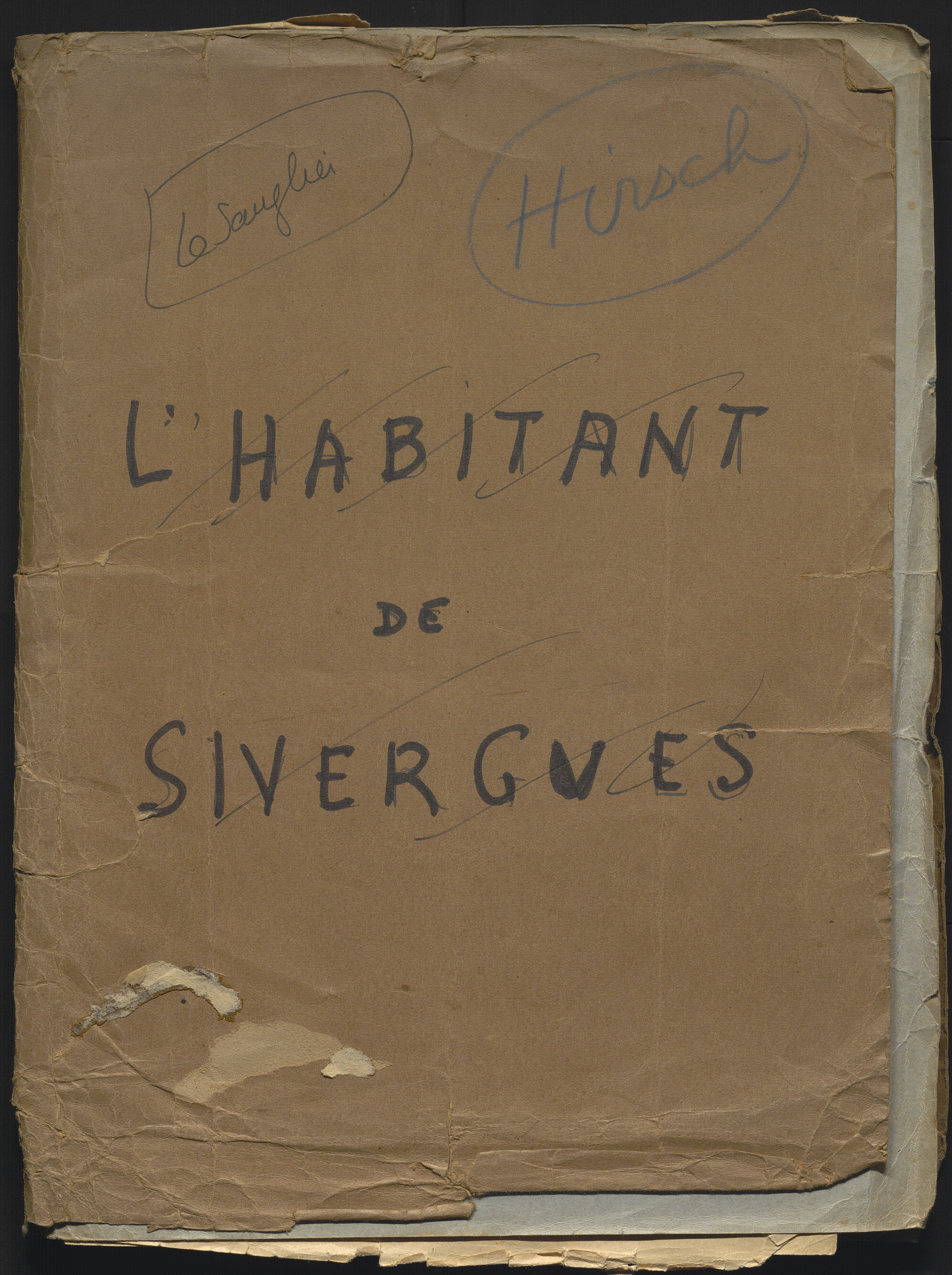

[Sans titre]

[Sans titre]