LES SITES

Asie du Sud-Est et Monde Insulindien (ASEMI)

Asie du Sud-Est et Monde Insulindien (ASEMI) Le site Asie du Sud-Est et Monde Insulindien (ASEMI) permet d'accéder uniquement aux contenus d'Humazur en lien avec le fonds ASEMI. Il propose également une approche éditorialisée de ces contenus avec par exemple un historique du fonds, des descriptions de ses principaux ensembles ou encore des biographies des principaux photographes représentés dans le fonds.

Henri Bosco

Henri Bosco La bibliothèque Lettres Arts Sciences humaines d'Université Côte d'Azur a pris le nom "Henri Bosco" en 2014 en hommage à l'écrivain né à Avignon et mort à Nice en 1976. En 1972, un fonds documentaire sur Henri Bosco avait été créé du vivant de l'auteur avant que celui-ci ne lègue à la bibliothèque ses archives, manuscrits d’œuvres, brouillons et notes, une importante iconographie, des carnets intimes, de nombreux agendas et la correspondance reçue par l'écrivain et conservée à Nice et Lourmarin ; et sa bibliothèque personnelle. A travers ce site se dessine le portrait d'un homme à l'éducation classique, un homme attaché à la Provence et à sa littérature, un homme ouvert aux cultures méditerranéennes et en particulier marocaine, et au milieu de réseaux littéraires français très actifs.

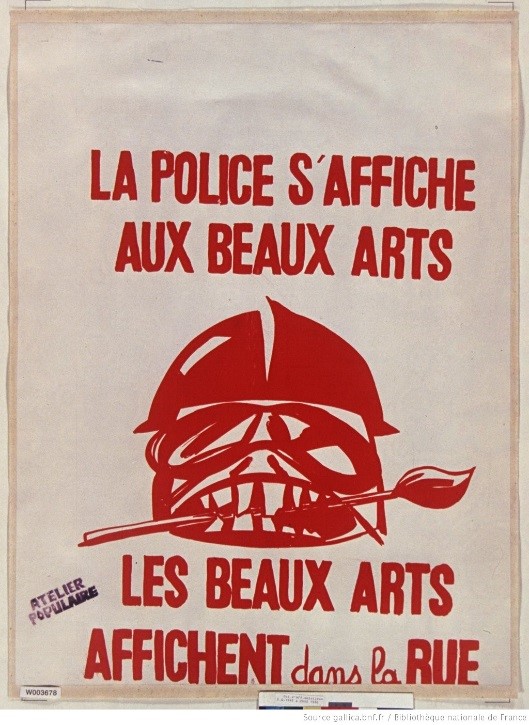

Mai 1968 à Nice et dans les Alpes-Maritimes

Mai 1968 à Nice et dans les Alpes-Maritimes Que s’est-il passé en mai 68 ? Était-ce un mouvement étudiant antiautoritaire, ou pour la libéralisation des mœurs, était-ce libertaire, contre-culturel, individualiste… ? Était-ce un mouvement ouvrier, avant tout, ou un mouvement de contestation politique ? Quelle est la part du mythe, quelle est la part historique ? Était-ce un mouvement spontané ou le signe d’une évolution sociale sur le long terme ? Dans ces évènements à l'échelle nationales et internationale, que s’est-il passé à Nice et dans les Alpes-Maritimes, département excentré, à l’Université jeune, au tissu économique peu industrialisé ?

En 1984, Jean-Paul Clot, étudiant d’André Nouschi, consulte et étudie les journaux et les tracts locaux de l’époque et écrit un mémoire de maîtrise « La crise de mai 68 à Nice et dans les Alpes-Maritimes », seul travail universitaire sur les évènements locaux à notre connaissance. Aujourd’hui, à partir de son travail et à partir de tracts conservés par la bibliothèque universitaire Lettres, Arts et Sciences humaines, il est possible de revivre les évènements dans notre région.

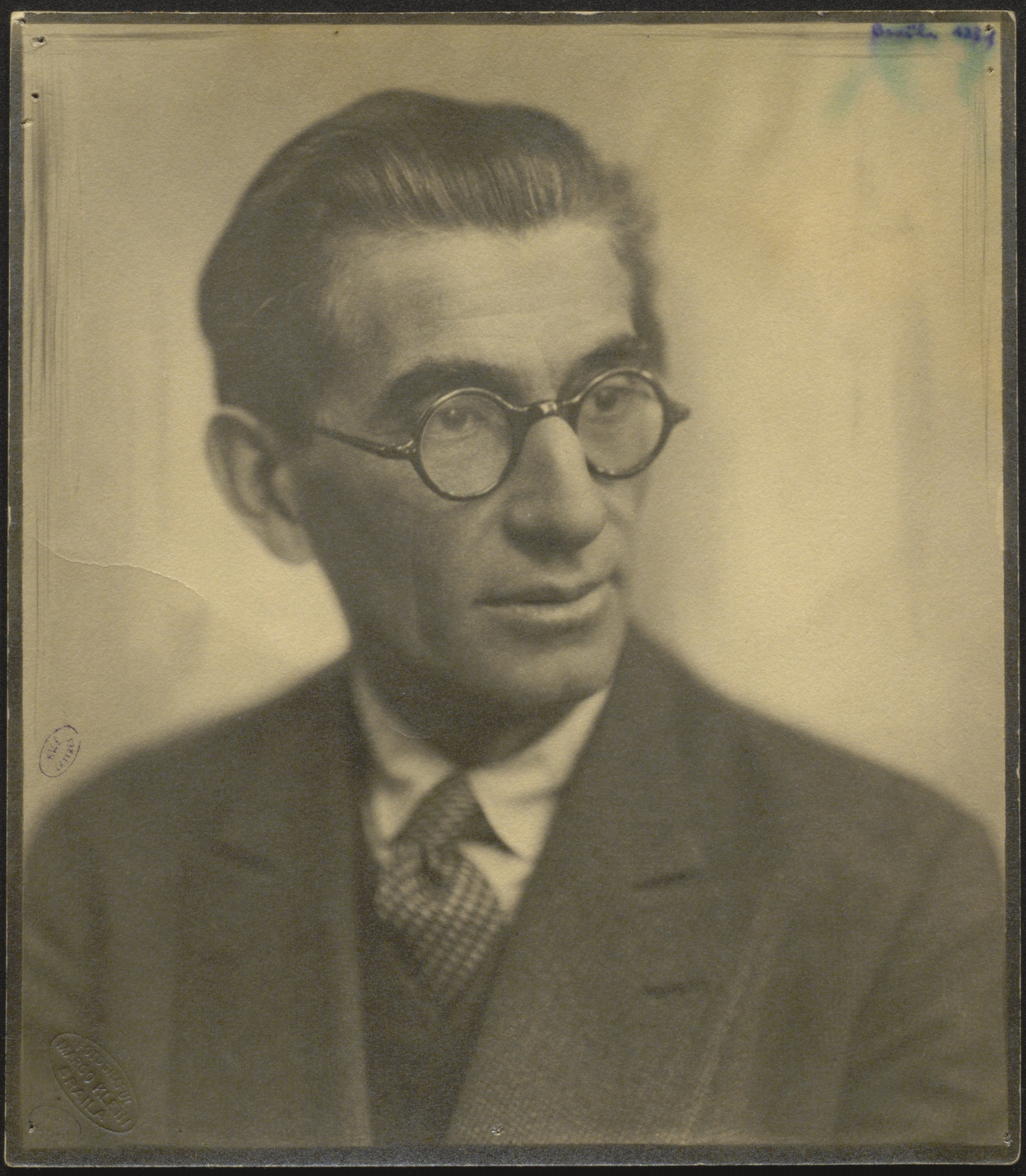

Panaït Istrati

Panaït Istrati Panaït Istrati, né le 10 août 1884 à Braïla en Roumanie, est en contact dès ses vingt ans avec le mouvement socialiste roumain, et collabore au journal « La Roumanie ouvrière » dès 1906. Avec son ami Mikhaïl Mikhaïlovitch Kazanki, il part cette même année pour l'Egypte, puis le Moyen-Orient. En 1913, il fait un premier séjour à Paris, puis en Suisse, jusqu’en 1920, puis à nouveau Paris, puis Nice en novembre. Sans travail et dans la misère, il tente de se suicider le 3 janvier 1921, dans le jardin Albert Ier. C’est cet évènement qui va provoquer sa carrière littéraire via sa rencontre avec Romain Rolland, qui devient son mentor.

Le président des Amis de Panaït Istrati (1884-1935), Marcel Mermoz, soucieux de marquer la présence de l'écrivain dans la ville qui a vu naître sa vocation littéraire, propose à la bibliothèque de l'Université de Nice la création d'un fonds similaire à celui qui existait alors déjà à Paris, à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Ce fonds documentaire est inauguré lors du premier colloque international Panaït Istrati, à Nice en 1978 et il s'est ensuite enrichi de plusieurs dons, en particulier des éditions originales offertes par le journaliste Frédéric Lefèvre, et les traductions hollandaises de A.M. de Jong.